「建築を褒める力」 宮沢洋氏の講演を聞いて

2025.06.17 更新 カテゴリ:コラム

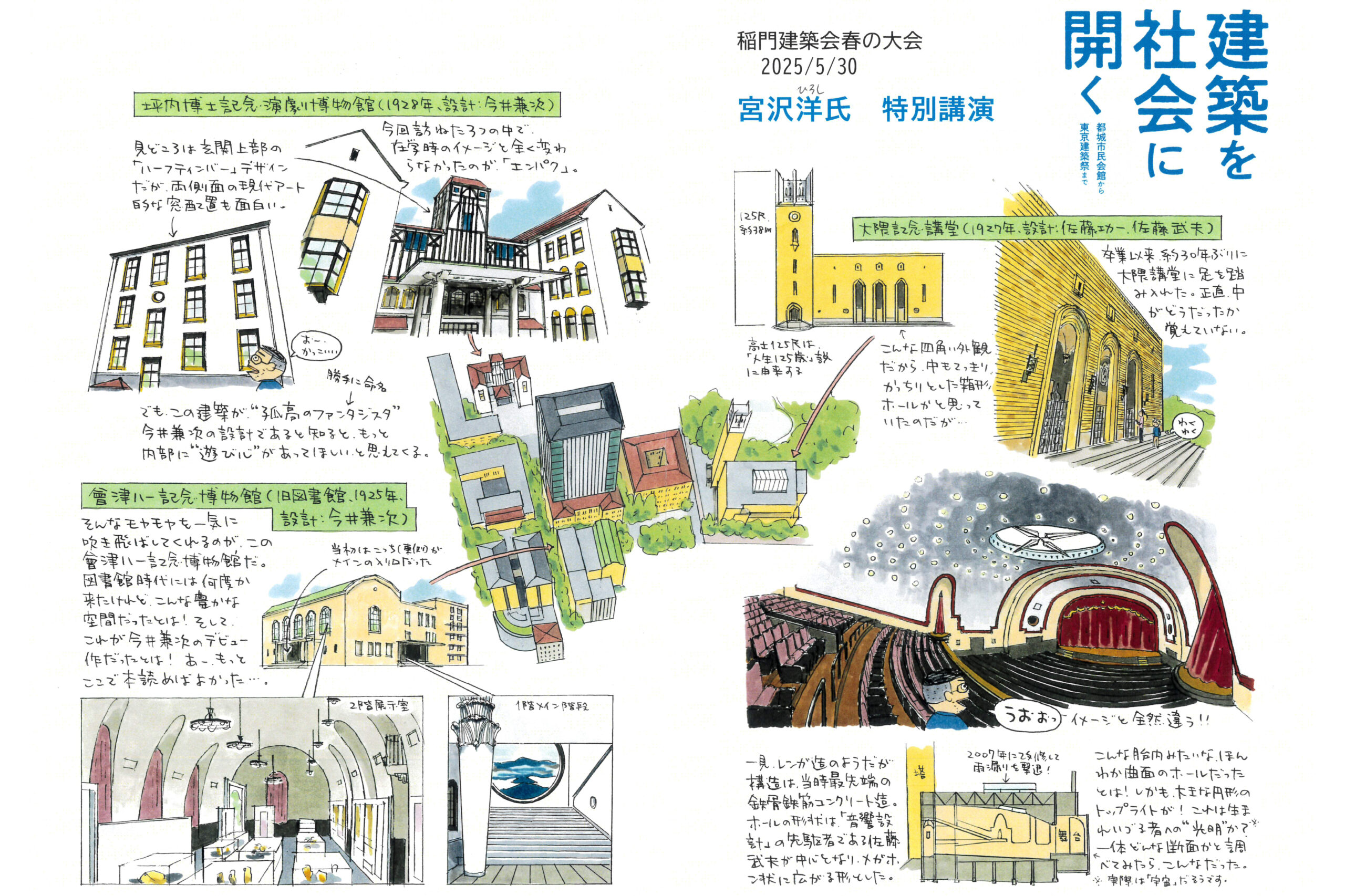

『昭和モダン建築巡礼』などのイラストで知られる「画文家」宮沢洋氏の講演会を聴いた。

会場は早稲田大学理工学部キャンパス。

稲門建築会春大会のイベントの一環で、なじみ深い場所だ。

似顔絵道場で培ったデッサン力と旺盛な行動力で、磯達雄氏と共に全国の名建築を巡る宮沢氏。

建築を一般の人にも「わかりやすく、楽しく伝える」ことを信条に、20年にわたり建築巡礼を続けてきたという。

私も『日経アーキテクチュア』連載の熱心な読者の一人だ。

講演で印象に残ったのは、巡礼初期に訪れた都城市民会館でのエピソード。

あの名建築について、館長が「新しい施設ができるので2年後に解体します」と平然と語ったという。

雨漏りや使い勝手の悪さばかりが話題にされ、菊竹清訓による建築の文化的価値は完全に見過ごされていた。

「戦後のモダン建築は、気づけばいつの間にか消えていく。

戦前の様式建築は残っても、モダニズム建築は理解されない」その危機感が、

建築を“褒めて伝える”活動の原点となったという。

そして自ら『菊竹清訓 建築巡礼』(現在は絶版)を制作するほどの熱意には、深く共感を覚えた。

都城市民会館はその後、保存運動が巻き起こり、議論を呼んだものの、残念ながら解体された。

「残る建築と消える建築。その違いは何か?」

宮沢氏の答えは明快だ。

「技術ではなく、感情。美しい建築など、愛される建築が残る」と。

つまり、建築が好きな人を増やすことが、保存の鍵なのだ。

JIA再生部会では、個々の建築の保存要望を訴える活動よりも、

建築を使い続けるための制度的障壁を見直す“川上のアプローチ”を大切にしてきた。

例えるなら「子どものサッカー」のようにボールに群がるのではなく、

「大人のサッカー」のように、フィールド全体を見渡して動く

──そんな姿勢で、建築基準法や都市計画法の課題を調査し、発信してきた。

だが、これからはそれだけでは足りないのかもしれない。

宮沢氏のように、建築の魅力をストレートに伝え、ファンを増やす。

感性に訴え、共感を広げる。そうした“前線でのプレー”も、今後ますます重要になるだろう。

特に、モダニズム建築の価値は、有名建築家の名前だけでは測れない。

その空間が生み出す力、その時代の社会的背景を含めた物語性があってこそ、真の価値が立ち上がる。

サッカーの戦術が日々進化するように、私たちの活動スタイルも進化が求められている。

情報発信が重要性を増すいま、建築の魅力を“褒めて伝える”力を、あらためて見直したい。

(ポスター文・画:宮沢洋、本文:柳沢伸也)

※早稲田キャンパスのポスター転載は宮沢洋氏より許諾済みです